以前ブレッドボードでSBC1802でLEDチカチカをやってみました。COSMAC BASICにはOUT命令だけではなくてINP関数もありまして、入力部分も装備するといろいろと楽しそうなんで、回路を考えて試作してみました。

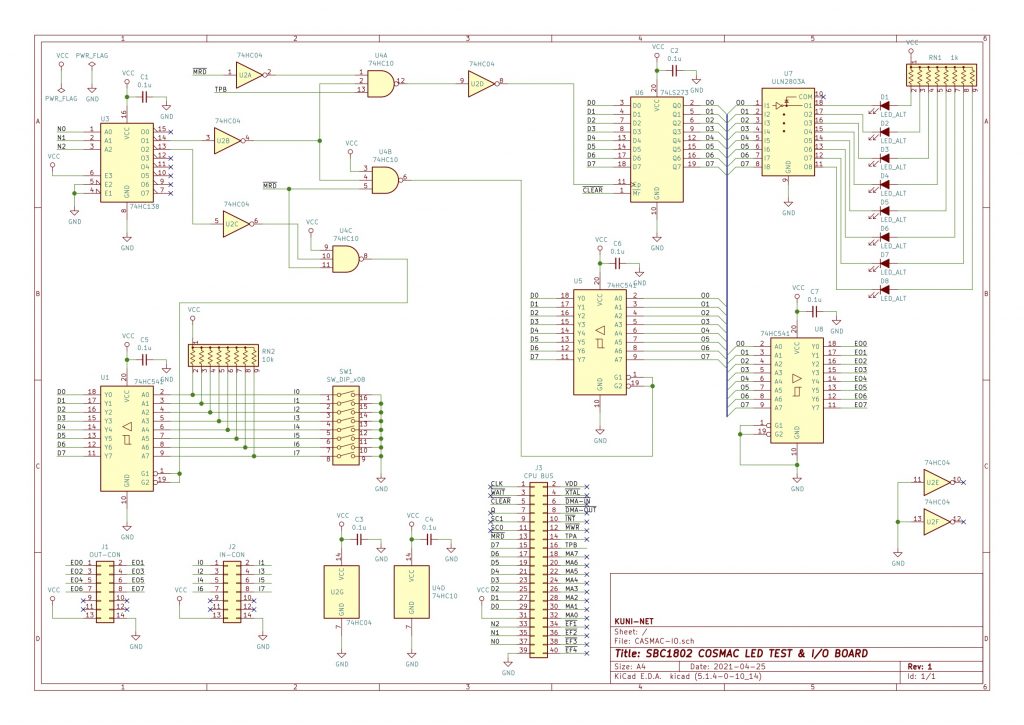

CASMAC-I/O基板の回路について

SBC1802 COSMACマイコンのI/O基板 の回路ですが、以下のような感じです。

出力部分の考え方はいっしょで、データ保持のためのICをリセットつきの74HC273へ変更しています。またLED表示用にドライバICを使用しました。あと、74HC273へ保持されたデータをINP関数で確認できるように74HC541 3ステートバッファを装備しました。

N0〜N2のI/Oアドレスデコードは74HC138のままですが、他の信号線をあわせた信号作成はNAND3入力でりることがわかりましたので、74HC10へと変更しています。

KZ80マイコンのI/O基板みたいに2×07のMILコネクタを2つ装備して、1つは入力専用、もう一つは出力専用とました。

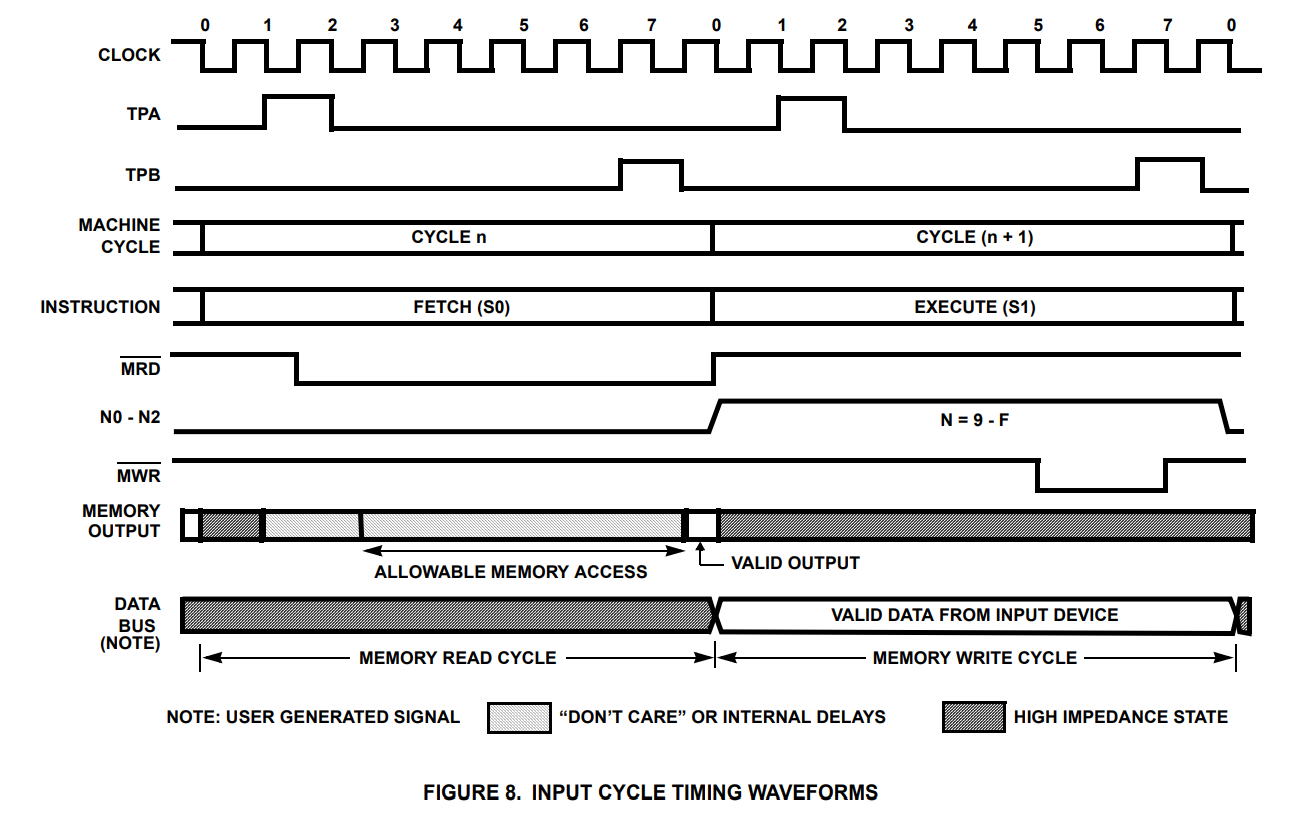

入力テスト用としてはDIPスイッチをぶらさげた74HC541をMRD(メモリー読み取り)信号線とN0〜N2信号線をデコードした信号でコントロールしました。CDP1802のデータシートでI/O INPUTのタイミングチャートを見ると以下のようになってまして….

CDP1802 DataSheet

MRD(メモリー読み取り)信号線がHとN0〜N2信号線のどれかがHレベルの時は、I/Oデバイス側がデータバスにデータを出しっぱなしで良い感じに見えます。

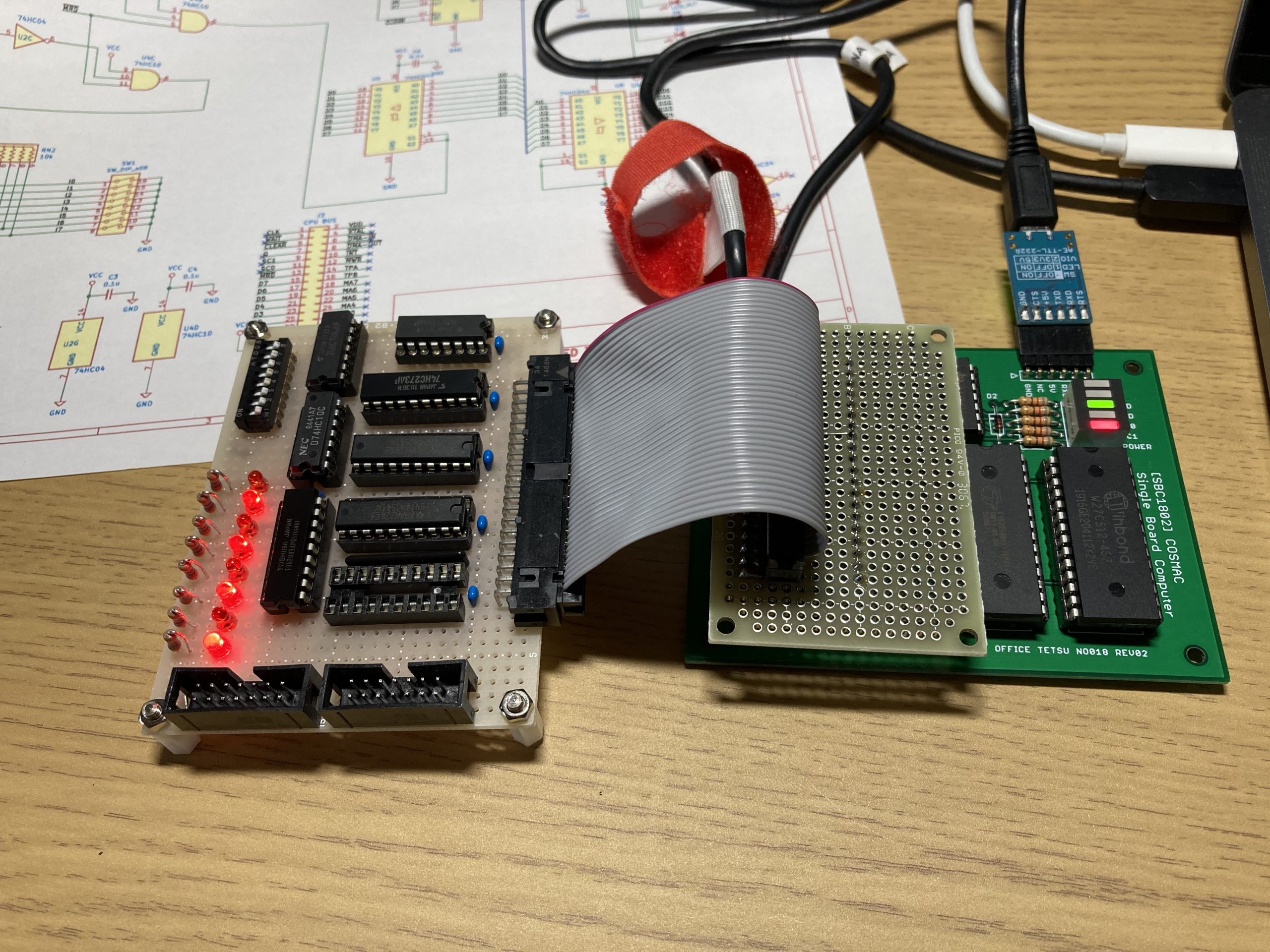

ユニバーサル基板へ試作

回路が固まりましたので、いつものユニバーサル基板へ試作してみたいと思います。

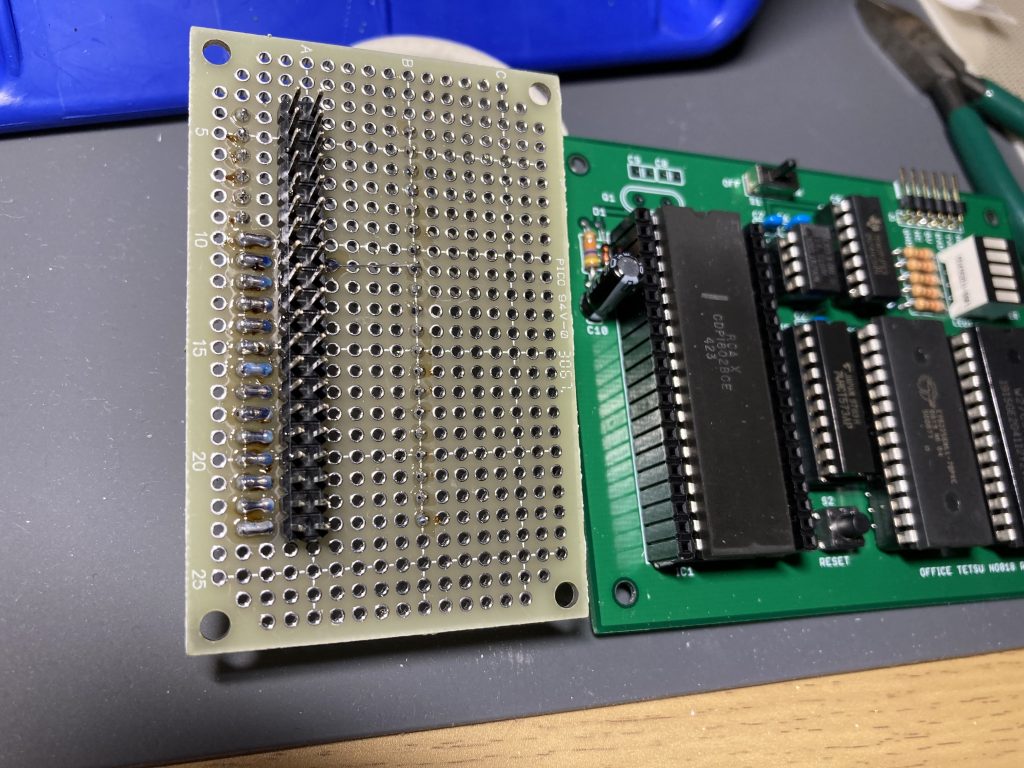

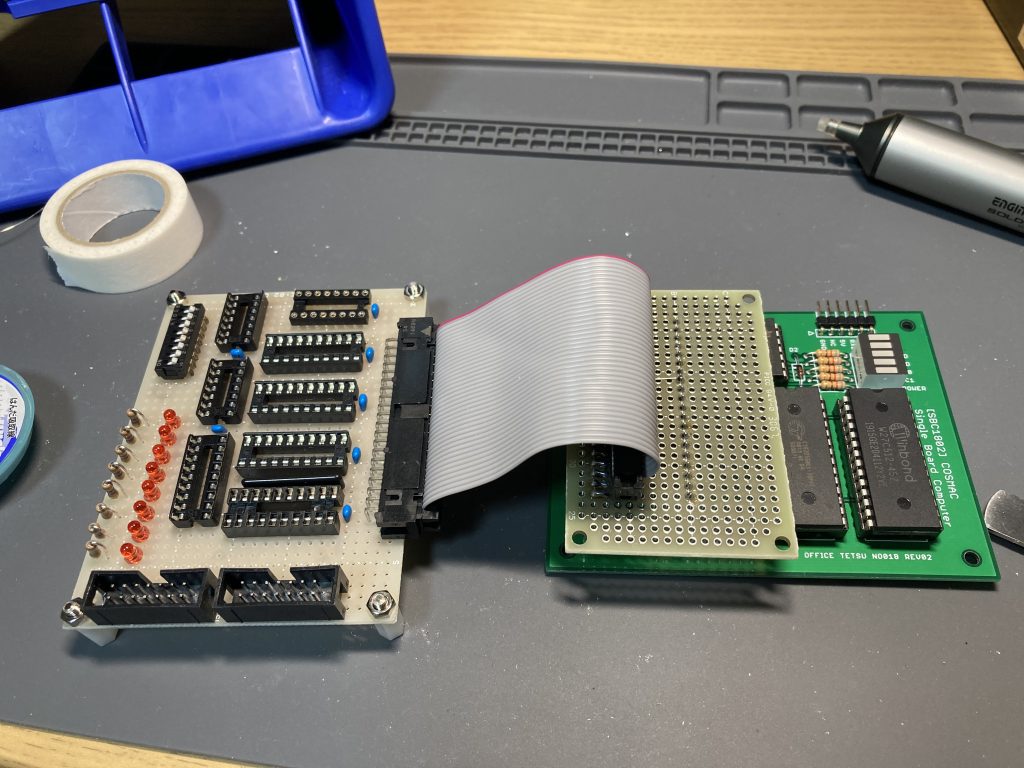

CPU信号の引き出しは子基板

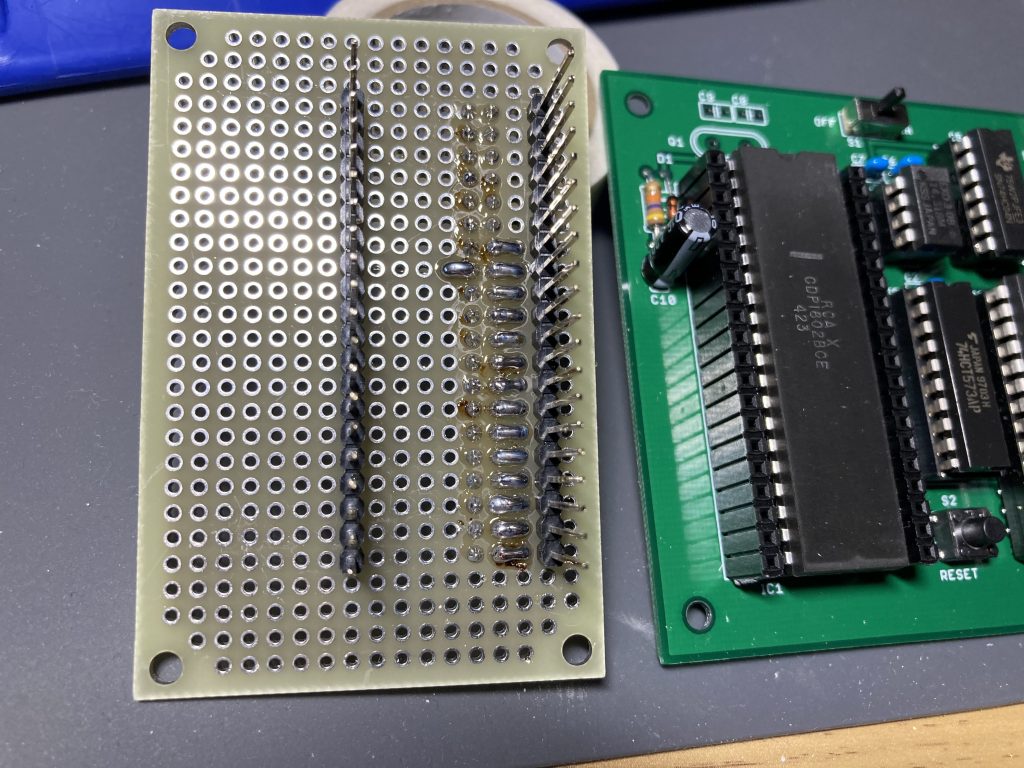

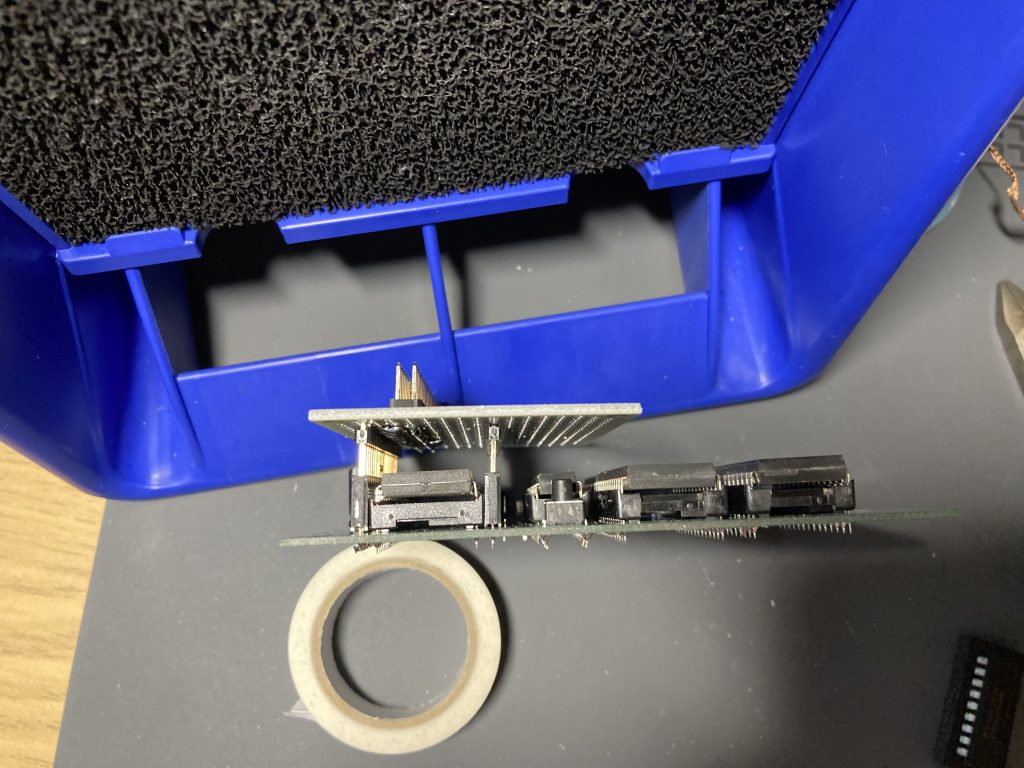

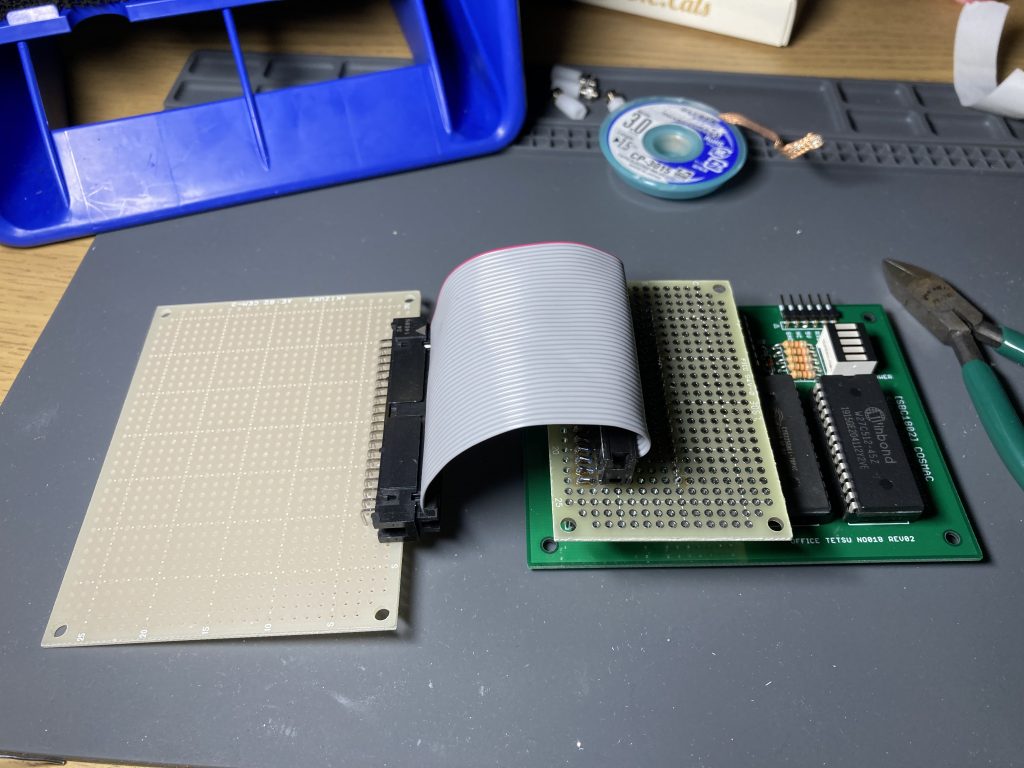

以前のブレッドボード版ではジャンパ線でCPU信号を引き出しましたが、ちょうど40ピンありますので、秋月電子Cタイプ両面ユニバーサル基板で40P MILコネクタ付きフラットケーブルを接続できるアダプタを作ってみました。

高足のピンヘッダ+2列ピンヘッダの組み合わせです。両面ユニバーサル基板は、基板表面と裏面が繋がってますので、半田ブリッジでうまいこと配線してみたら意外と簡単にできました。

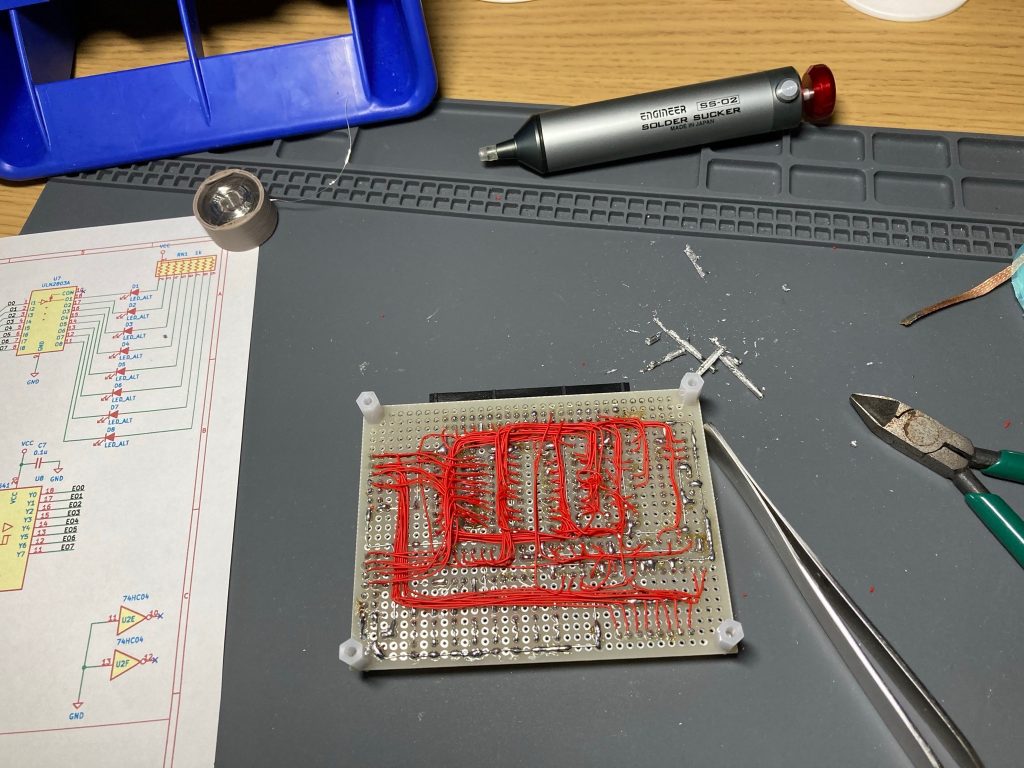

I/O基板を手配線で…

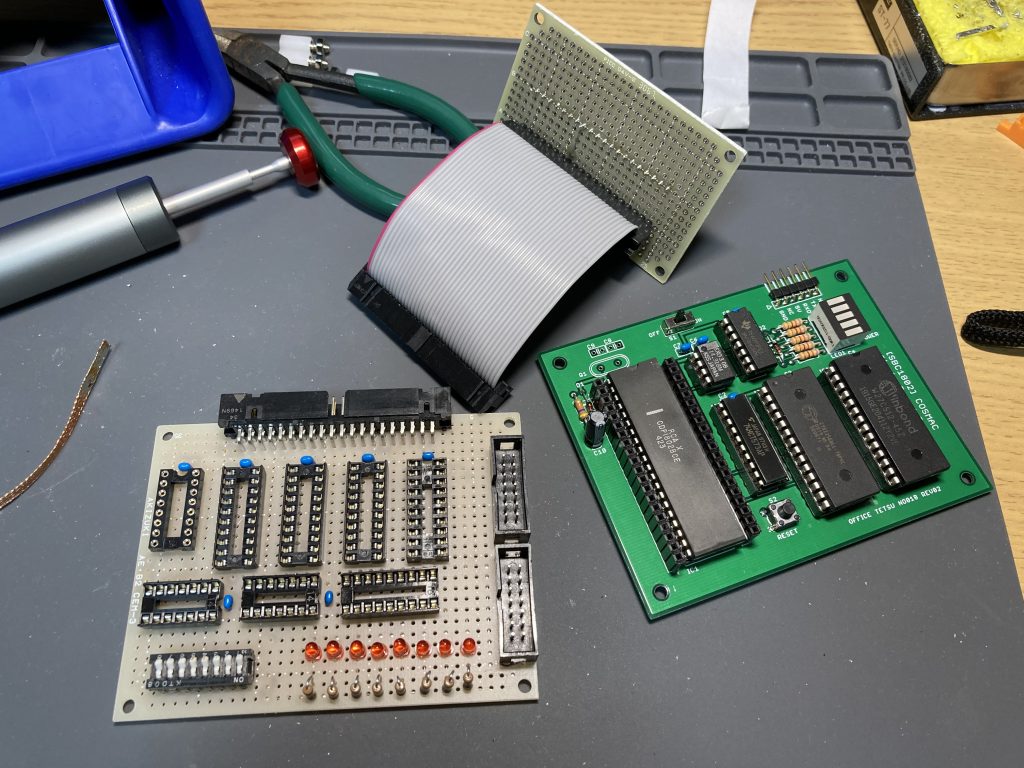

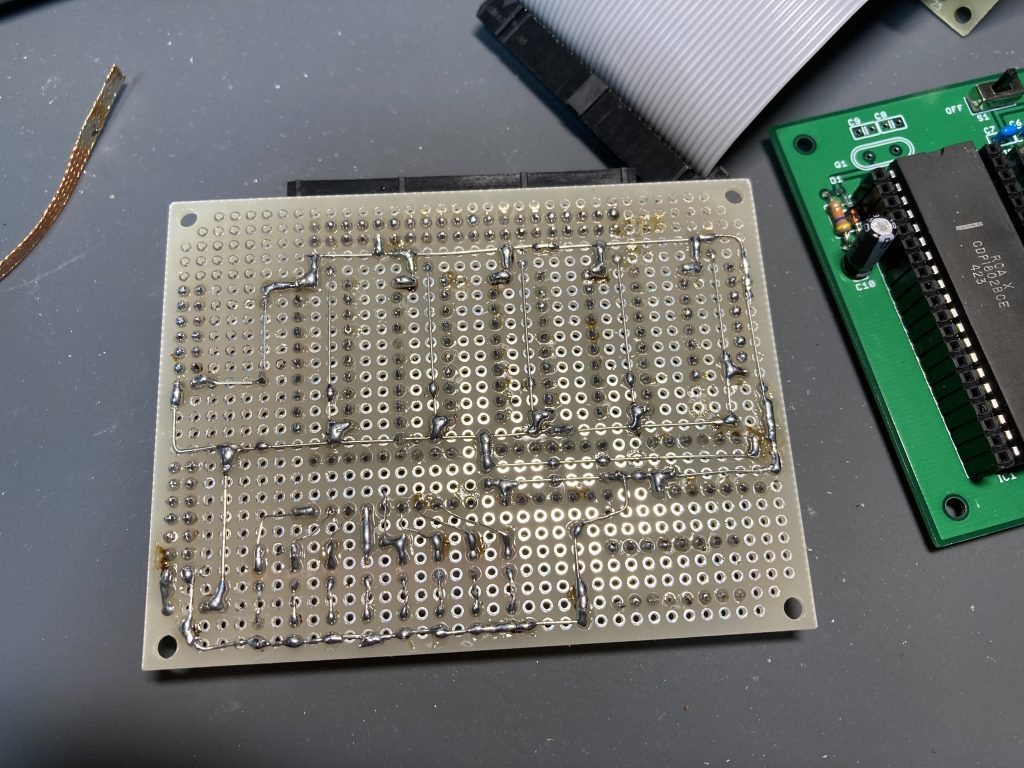

I/O基板本体のほうは、いつものスタイルで秋月電子Bタイプ基板に40Pボックスヘッダを装備してICなどを搭載。基板裏面をラッピングワイヤで配線するというスタイルで配線しました。

配線ミスとか、勘違いがいろいろありましたが無事稼働!

配線が終わって動かしてみたところ、うんともすんともいわなくてちょっと凹みました。部品を外したりテスターをあてていろいろとみていると色々と変なところが….

CLEAR端子が50Hzぐらいで震えている

CLEAR端子はいわゆるリセット端子のはずで、パワーオンのときにLに落ちるはず。74HC273 フリップフロップのマスターリセットへ入れていたので震動していると正しく動きませんでした。

ひとまずVCC(5V)へ固定したところ安定動作…

その後、配線をよくよくみてみるとサブ基板側でCLEAR端子を配線するのをすっかり忘れてました。配線されていないのでノイズが乗っていたようです。前回はリセット端子のないラッチICを使っていたので、すっかり配線を忘れてました。

LEDが8個のうち3個しか点灯しない

OUT命令で#FFを出力してLED全点灯を試してみたところ、3つぐらいしか点きませんでした。配線をよくみてみたらLEDのあたりの配線をあとで仕上げようと思って未結線だったところが多数….とほほ

入力用の74HC541を挿すとBASICが起動しない

入力制御用の74HC541を挿すとBASICが起動しませんでした。メモリー読み取りと干渉してる??なぜ??と思ったら、N0〜N2のデコード後の信号線の 00(つまり、N0〜N2が全部Lなのでメモリーアクセスのタイミング)のところに、入力制御用の74HC541のCEをつないでました。これではメモリーと干渉するので起動しないです。とほほ….

その他にもテスターで配線チェックしたところバス配線で途中で接触不良となっているところが複数ありまして、はんだづけをし直しました。老眼が進んでいるせいか、下手なはんだづけがもっと下手に….

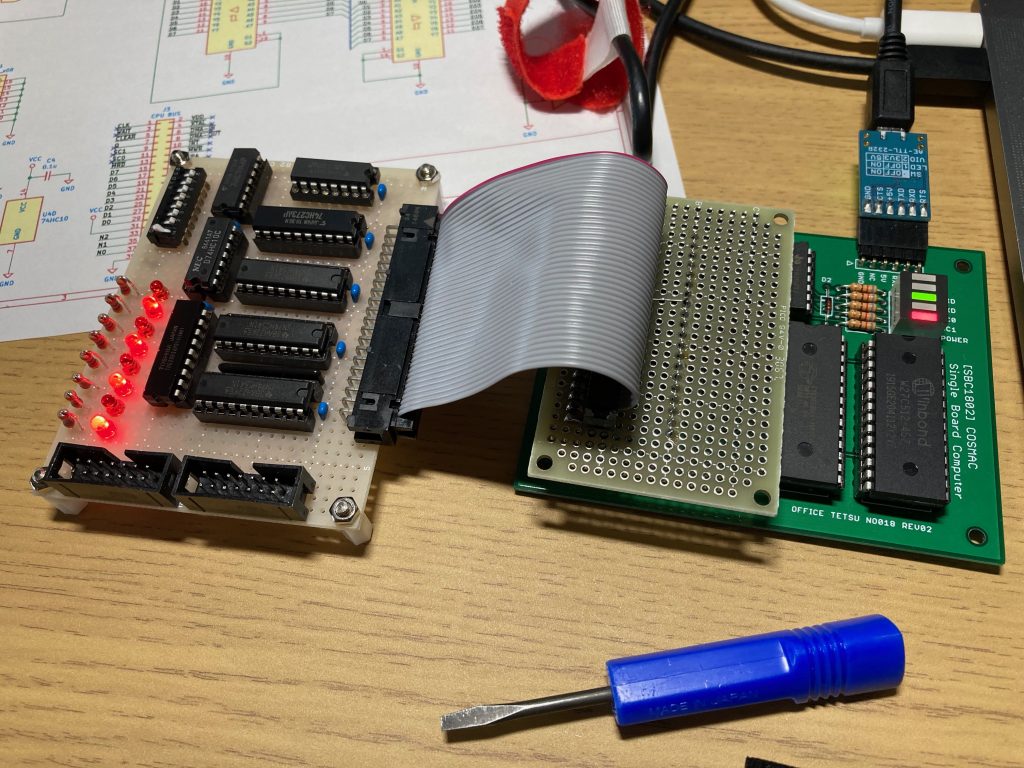

無事 出力(LED点灯)も入力(DIPスイッチ)も動きました!

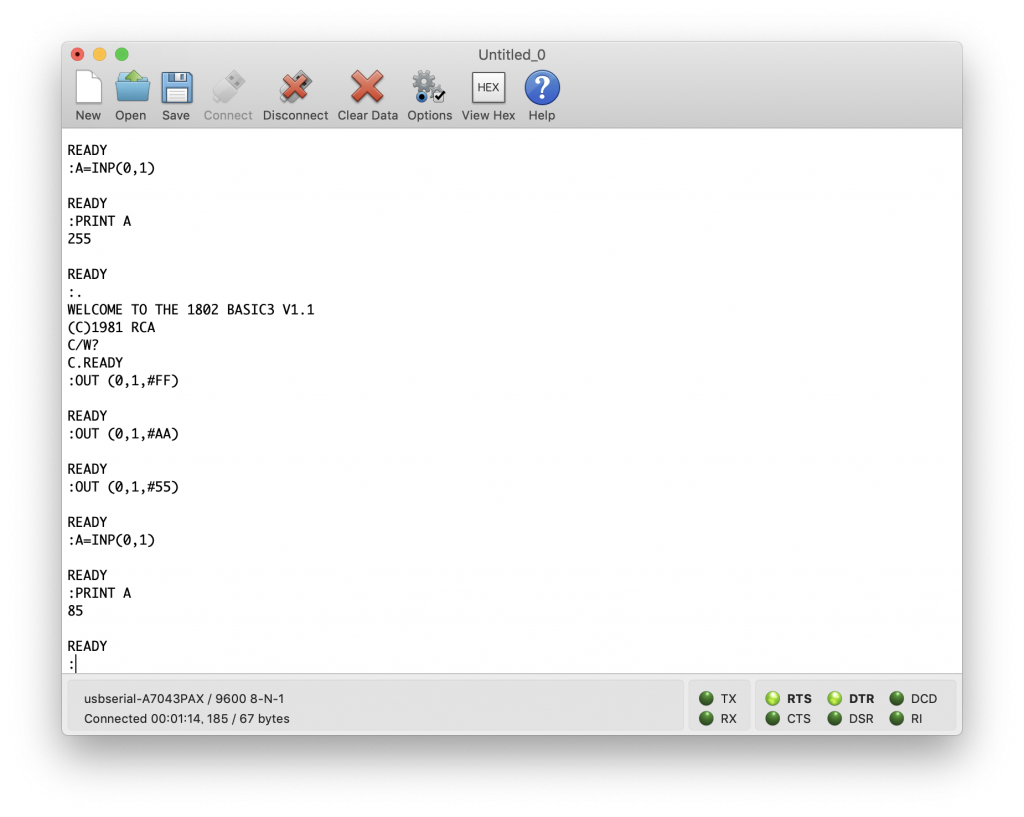

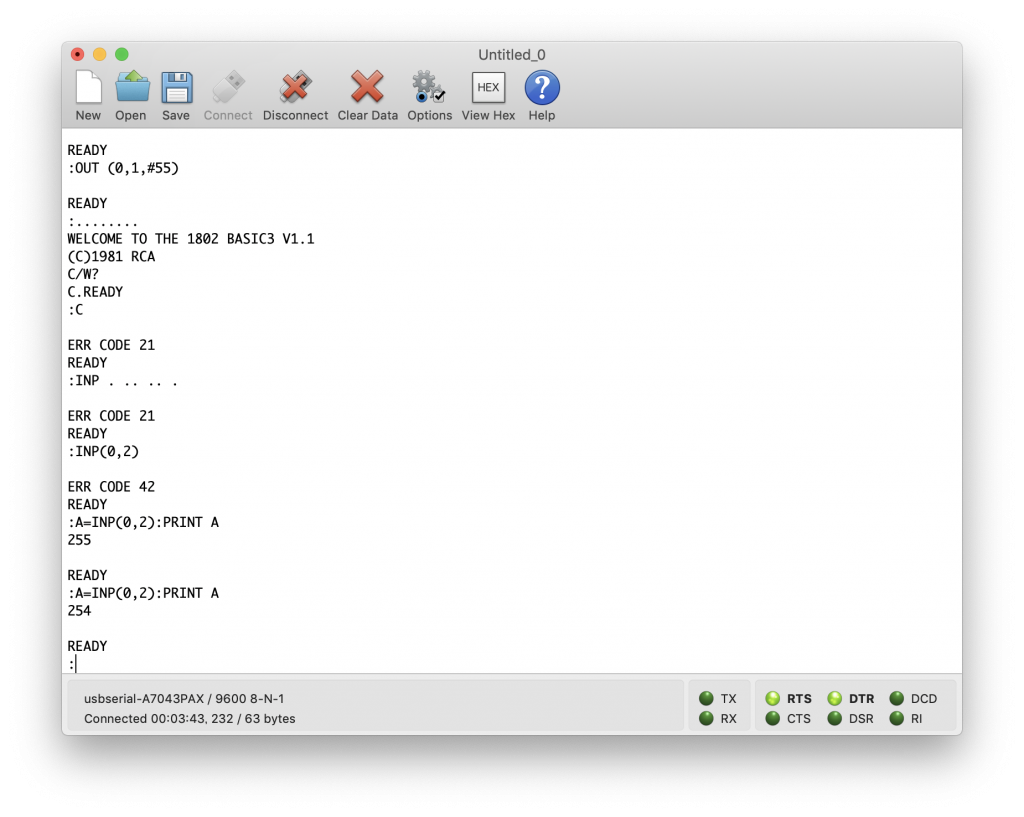

以下のようにBASICのOUT命令でLEDが点滅できることを確認しまして、INP関数でDIPスイッチの操作で入力データが変化することを確認できました。

これで、SBC1802も入出力を装備したコンピューターとなりました。やった〜♫

配線は、ぼちぼちと進めたのでのべ3日ぐらいやってましたが、通算だと1日ぐらいかなぁと思います。プリント基板を製造するよりは早くできるので、ぜひ!!

コメント